Vor einigen Jahren glaubte der pakistanische Journalist Taha Siddiqui, dass sein größtes Risiko sei, vom Militär seines Landes getötet zu werden. Dinge haben sich geändert. "Jetzt ist die Bedrohung einfach eine betrunkene Person", sagt er leicht, "was einfacher zu handhaben ist."

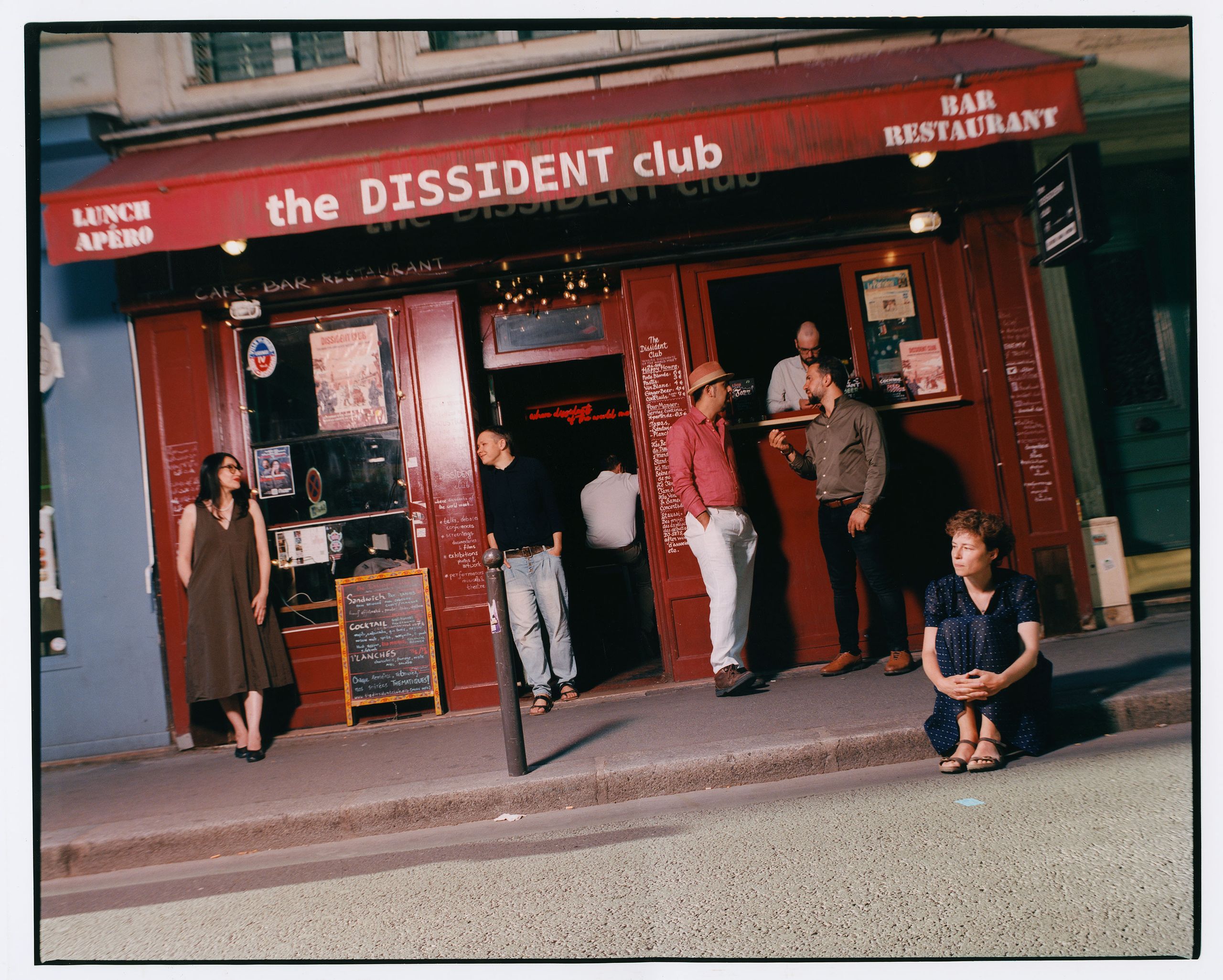

Es ist ein Freitagabend im Juli in Paris, und Siddiquis Bar, The Dissident Club, steht kurz vor der Eröffnung. Siddiqui macht Witze, während er schmutzige Gläser vom vorherigen Abend aufräumt.

Siddiqui, 41, trägt lange Koteletten und einen Ziegenbart, ein Grinsen und einen Fedora. Der Hut ist zu einer Art Uniform für Siddiqui geworden, der sagt, dass er sie trug, als er die Bar 2020 eröffnete. "Es ist eine Art Persönlichkeitssache für einen Barkeeper", sagt er. "Und sie sagen nicht 'Assalamu alaikum'", fügt er hinzu und bezieht sich auf die arabische Begrüßung, die häufig zwischen Muslimen ausgetauscht wird.

Im Jahr 2006 begann Siddiqui seine Karriere in den pakistanischen Medien und wechselte schnell zu Berichten für internationale Medien, darunter France 24 und The New York Times. Im Jahr 2014 gewann er den angesehenen Albert Londres-Preis Frankreichs, benannt nach einem der Pioniere des investigativen Journalismus. Großteils konzentrierte sich Siddiquis Berichterstattung auf das mächtige Militär Pakistans. "Und dem Militär gefiel das nicht", erklärt er einfach.

Im Jahr 2018, während Siddiqui auf dem Weg zum Flughafen Islamabad war, stoppte eine Gruppe von Männern sein Taxi, schlug ihn und versuchte, ihn zu entführen. Er schaffte es, aus dem Auto zu entkommen, in den Gegenverkehr zu rennen, in ein anderes Taxi zu springen, dann sich in Gräben entlang der Autobahn zu verstecken, bis er es zu einer Service-Straße schaffte, wo er ein weiteres Taxi zur Polizeistation nahm. Kurz darauf flohen Siddiqui, seine Frau und ihr Sohn aus Pakistan nach Frankreich, wo sie seitdem als Flüchtlinge leben. "Es gibt mein Leben vor dem Exil und mein Leben nach dem Exil", sagt Siddiqui.

Für Siddiqui führt alles zu diesem Angriff zurück, den er für vom Militär inszeniert hält (Die Regierung hat jegliche Beteiligung bestritten). "Im Hinterkopf ist es immer da", sagt er. "Die Bar selbst ist eine Erinnerung."

Siddiqui gründete The Dissident Club als Treffpunkt für Kollegen, Aktivisten und andere, die Gefahr in ihren Heimatländern geflohen sind, um in Paris Zuflucht zu finden. Exil kann eine einsame Erfahrung sein. "Man wird sehr depressiv", sagt Siddiqui. The Dissident Club ist ein seltener Versuch, dieser Isolation entgegenzuwirken und unter Exilanten Gemeinschaft zu fördern.

"Exil ist auf seltsame Weise faszinierend zum Nachdenken, aber schrecklich, es zu erleben", schrieb der palästinensische amerikanische Gelehrte Edward Said, der als Kind aus Jerusalem vertrieben wurde. "Es ist der unheilbare Riss, der zwischen einem Menschen und seiner Heimat gezwungen wird." Exil war einst eine häufige Strafe in der Antike. Jetzt gehen immer mehr Journalisten und andere Dissidenten aus Angst vor Inhaftierung oder anderweitiger Verfolgung in ihren Heimatländern ins selbstgewählte Exil, sagt Tomás Dodds, ein Assistenzprofessor an der University of Wisconsin-Madison, der exilierte Journalisten erforscht hat. "Man lebt in einem ständigen Zustand der Dissonanz."

Die russische Journalistin Daria Timchenko, die 2022 aus Moskau geflohen ist, kennt dieses Gefühl. Genauso wie die afghanische Journalistin Mariam Mana, die seit 2015 aufgrund von Todesdrohungen in Afghanistan in Paris ist. "Ich arbeite und ich weine", sagt sie. Journalist Mohamed Maher Akl floh aus Ägypten, nachdem die Regierung ihn als Terroristen bezeichnete. "Ich schaute aus dem Fenster auf alles, weil das für mich das letzte Mal war, es zu sehen", sagt er über den Flug hinaus.

The Dissident Club bietet einen dringend benötigten Treffpunkt. "Wenn sich ein exilierter Journalist allein fühlt, erinnert sie oder er sich daran, dass sie es nicht sind", sagt Maher Akl.

The Dissident Club, im 9. Arrondissement gelegen, ist spielerisch irreverent, mit roten und grünen Wänden und mehrfarbigen Lichtern. In einer Ecke der Bar befindet sich eine gründlich durchlöcherte Dartscheibe, umgeben von Fotos verschiedener autoritärer Führer, darunter Wladimir Putin und Muammar Gaddafi. Ein neonrotes Schild mit der Aufschrift "Wo sich Dissidenten der Welt treffen" erfüllt die Bar mit seinem Glanz. In diesem Etablissement ist "Essen! Trinken! Sich auflehnen!" eine Lebenseinstellung.

Hinter der Bar, wo Siddiqui Getränke für eine immer größer werdende Gästeschar zubereitet, ist ein weiteres Schild zwischen Jägermeister- und Mezcal-Flaschen eingekeilt: "Nein, ich will nicht deine Lebensgeschichte hören." Die meisten Gäste trinken Bier oder Wein, sagt Siddiqui, aber er serviert auch gerne einen eigens kreierten Cocktail namens Red Mosque. Der Drink besteht aus Wodka, Limoncello und pakistanischem Rosen-Sirup und ist eine Anspielung auf die Rote Moschee in Islamabad, wo 2007 bei einem Kampf zwischen Milizen und dem Militär des Landes Dutzende getötet wurden. Siddiqui entwickelte das Rezept vor einigen Jahren mit einem Freund bei einer Untergrundparty in Pakistan. "Wir wollten einfach lustig und blasphemisch sein", sagt Siddiqui. "Dafür würde ich wahrscheinlich getötet werden."

Aber The Dissident Club bringt Menschen zusammen. "Meine Bar ist klein. Es ist ein gemütlicher Ort, wo die Leute hinkommen und normalerweise Freunde finden", sagt er.

Siddiqui ließ sich von den Pariser literarischen Cafés inspirieren, die Schriftsteller im frühen 20. Jahrhundert häufig besuchten. Neben Live-Musik veranstaltet die Bar oft Buchbesprechungen und Diskussionen über Menschenrechtsfragen; Airbnb hat es als Erlebnis in Paris gelistet. Siddiquis eigenes Buch, ein Graphic Novel namens The Dissident Club: Chronicle of a Pakistani Journalist in Exile, ist ausgestellt. Ursprünglich auf Französisch, wurde es früher in diesem Jahr auf Englisch veröffentlicht.

Am Abend meines Besuchs kommen einige von Siddiquis exilierten Freunden vorbei, darunter Rateb Noori, ein exilierter Journalist aus Afghanistan. Noori zog nach dem Fall Kabuls an die Taliban im Jahr 2021 nach Paris. „Auch jetzt, wenn ich eine freie Stunde habe, ist der erste Ort, an den ich denke, der Dissidentenclub“, sagt Noori, der bei Agence France-Presse arbeitet. Noori glaubt nicht, dass sich irgendwo anders als in Kabul jemals wie zu Hause fühlen wird, aber er kehrt immer wieder in die Bar zurück wegen der Leute. „Ich kann mich mit ihnen identifizieren“, sagt er. „Sie haben fast das Gleiche erlebt.“ Andere Exilanten weisen speziell auf Siddiqui hin. „Taha hat Empathie. Er ist sehr einladend“, sagt die russische Filmemacherin Taisiya Krugovykh.

An diesem Abend ist es heiß in der französischen Hauptstadt, wo Klimaanlage immer noch nicht garantiert ist. Ein paar Ventilatoren tun ihr Bestes, um die saunahafte Temperatur in der Bar zu reduzieren. Später am Abend beginnt Live-Jazzmusik mit Gitarren, einem Kontrabass und schließlich einer Trompete, als die Bar sich mit mehr Kunden füllt. An anderen Abenden spielt einer der Barkeeper – ein exilierter russischer Musiker namens Slava Ipatov – das Saxophon.

Siddiqui stieß auf Jazz, als er das erste Mal nach Paris zog, und verliebte sich schnell in ihn. „Jazz ist widerspenstige Musik. Es hat seine eigene widerspenstige Geschichte“, sagt er. Während er auf dem Bürgersteig unter einer Gruppe von Gästen steht, nimmt Siddiqui einen langen Zug von seiner Zigarette, bevor er sie in einen überfüllten Aschenbecher drückt. „Vielleicht hat es mit meinem Trauma zu tun, aber Jazz beruhigt mich wirklich“, sagt er.

Kurz vor zwei Uhr morgens haben die meisten Gäste die Bar für die Nacht verlassen. Siddiqui holt die Gläser herein, die die Gäste draußen gelassen haben, und stellt sie auf die Bar, um sie irgendwann vor der Wiedereröffnung der Bar am folgenden Abend zu reinigen. Als er sein Bier austrinkt, bemerkt Siddiqui, dass dies eine vergleichsweise ruhige Nacht war. Andere, sagt er, sind temperamentvoller. „Ich bin der Dissident des Viertels“, sagt Siddiqui.

In weißer Schrift von Hand auf der roten Außenseite der Bar steht ein Auszug aus einem Urdu-Gedicht von Habib Jalib, einem pakistanischen Dichter, der in den 1960er bis 1980er Jahren unter Militärdiktaturen eingesperrt war. Zwei Gäste, ein Nachbar, der nebenan wohnt, und ein irakischer Student, rauchen auf dem Bürgersteig. Siddiqui übersetzt das Gedicht ins Englische und betont eine Zeile: „Ich habe nie gelernt, mit Erlaubnis zu schreiben.“ Dann sperrt Siddiqui die Bar ab, verabschiedet sich effizient, steigt auf sein Fahrrad und fährt in die Nacht.

Dakota und Elle Fanning, endlich zusammen

Charlie Kirk, vom Medien gerettet

An Robert Redford erinnern

Alle Looks vom Roten Teppich der Emmys 2025 ansehen

Die am besten gekleideten Stars bei den Emmys 2025

Alle Gewinner der Emmys 2025

Die Botschaften von Charlies Kirks mutmaßlichem Mörder entschlüsseln

Jessica Buttafuoco und der Preis der Bekanntheit

Exklusiv: Emma Heming Willis und Bruce Willis zu Hause

Aus dem Archiv: In Colbert vertrauen wir