Elyse G.'s Gehirn ist fantastisch. Es fehlt allerdings auch ein großes Stück.

ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS: Die meisten Teilnehmer des Interessante Gehirne-Projekts, die in dieser Geschichte vorgestellt werden, verwenden verkürzte Formen ihrer Namen und/oder Pseudonyme, um ihre Privatsphäre zu schützen.

Man würde nie vermuten, dass Elyse G. ein schwarzes Loch in ihrem Gehirn hat.

Triff sie auf der Straße und es wäre unmöglich zu erkennen, dass ihr ein Stück Hirngewebe von der Größe einer kleinen Faust fehlt.

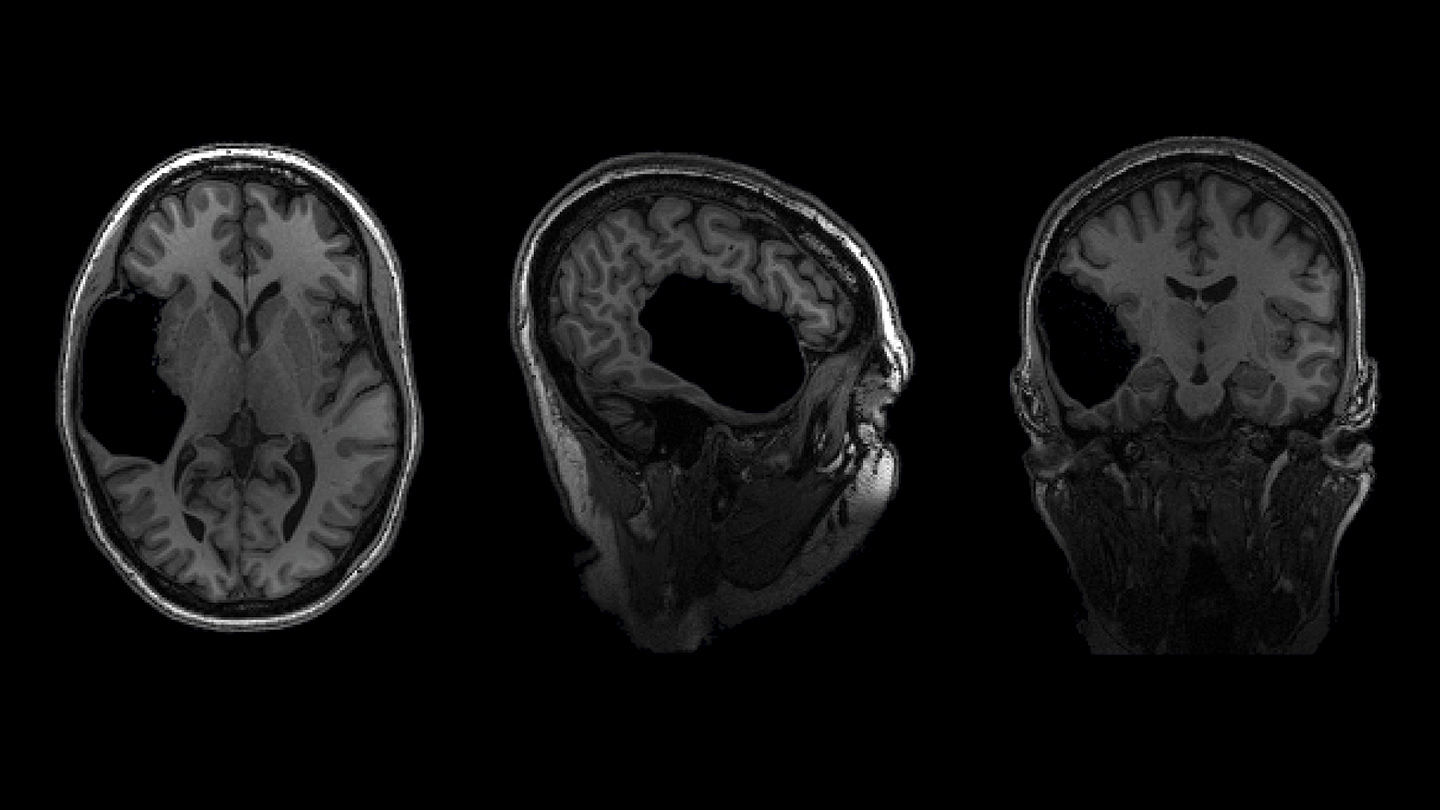

Bei einem Blick auf ihre Hirnscans sieht die Sache anders aus. Es ist, als hätte jemand eine Flasche Tinte umgestoßen. Die Dunkelheit sammelt sich im Inneren ihres Schädels in der Nähe ihres linken Ohres, eine Pfütze von schwärzlicher Schwärze. In dem Fleck gibt es kein weißes oder graues Gewebe, keine Blutgefäße oder Gewebe überhaupt.

Elyse sagt, man müsse kein Neurochirurg sein, um zu erkennen, was an ihrem Gehirn anders ist: "Es fehlt ein riesiges Stück!"

Die Wissenschaftler können nicht genau sagen, wie es dazu kam. Es ist möglich, dass irgendwann vor langer Zeit, vielleicht aufgrund eines Schlaganfalls vor oder kurz nach der Geburt, ein Teil von Elyses Gehirn starb und letztendlich verschwand, nur noch Flüssigkeit zurücklassend - Hirngewebe wurde gegen eine flüssigkeitsgefüllte Leere ausgetauscht. Ihre Schwester hat das auch.

Elyse und ihre Schwester Martha M., die ihre vollständigen Namen nicht verwenden, um ihre Anonymität zu wahren, sehen aus und verhalten sich ganz normal. Aber jede von ihnen fehlt größtenteils ein Schläfenlappen, und jede in einer anderen Hemisphäre. Bei Elyse fehlt auch ein Teil ihres Hirnstamms. Die Frauen sind zwei von unzähligen Menschen, die ihr Leben ohne Gehirnstrukturen führen, die im Allgemeinen als entscheidend angesehen werden.

Martha, jetzt 59 Jahre alt, wusste nicht, dass ihr Gehirn anders war, bis sie ein Teenager war. Elyse, die in diesem Jahr 61 wird, erfuhr es im Graduiertenstudium. Zwei Schwestern. Zwei Gehirne. Zwei schwarze Löcher. "Wir waren alle ziemlich baff", sagt die kognitive Neurowissenschaftlerin Evelina Fedorenko vom MIT, als ihr Team zum ersten Mal von dem Duo erfuhr.

Elyse schickte Fedorenko im Jahr 2016 ihre Gehirnbilder per E-Mail, Jahrzehnte nachdem das Loch entdeckt wurde. Sie hatte einen Artikel über neurowissenschaftliche Forschung am MIT gelesen und war neugierig, ob sich Wissenschaftler dafür interessieren würden. "Sie sagte: 'Mir fehlt mein linker Schläfenlappen. Möchten Sie mich studieren?'" erinnert sich Fedorenko.

Der linke Schläfenlappen wird im Allgemeinen für Sprache und Kommunikation als wesentlich angesehen, und Fedorenko, die als Sprachforscherin ausgebildet wurde, war interessiert. Ihr Labor hatte zuvor noch nie Menschen wie Elyse untersucht, aber "ich bin eine sehr abenteuerlustige Wissenschaftlerin", sagt sie. Also brachte ihr Team Elyse für Tests ins Labor.

Fedorenko wusste zu der Zeit nicht, dass diese ersten Studien einen Wirbelsturm in Gang setzen würden, der den Verlauf ihrer Forschung verändern würde. Die Ergebnisse ihres Teams würden mediale Aufmerksamkeit erregen und sogar noch mehr Menschen dazu bringen, ihre Hirnscans zu schicken. Was als einzelne Fallstudie begann, hat sich mittlerweile zum Interessante Gehirne-Projekt entwickelt.

Am Ende dieses Herbstes werden im Rahmen des Projekts voraussichtlich mehr als 40 Menschen mit atypischen Gehirnen gescannt worden sein. In vielen Fällen fehlen den Teilnehmern ganze Hirnregionen, und wie Elyse erfuhren sie erst im Erwachsenenalter davon.

Das könnte eine Hommage an die Flexibilität des Gehirns sein - seine Fähigkeit zur Veränderung und Anpassung -, einschließlich seiner Redundanzen, sagt Fedorenko. Wie Backup-Generatoren können einige Gehirnbereiche aktiv werden, wenn andere verletzt werden. Ein genauerer Blick auf Fälle wie Elyses könnte Wissenschaftlern helfen, besser zu verstehen, wie unser Gehirn mit Schäden umgeht und warum manche schlimmer sind als andere.

Vorläufig konzentriert sich Fedorenkos Team auf Sprache und Aspekte der Hochleistungskognition, wie etwa die Fähigkeit einer Person zum allgemeinen Schlussfolgern. Aber der Aufwand könnte auch Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns im Allgemeinen bieten und Ärzten vielleicht eines Tages einen besseren Überblick darüber geben, mit welchen Ergebnissen ein Mensch mit einer Hirnverletzung rechnen kann.

Das hoffen zumindest Elyse und Fedorenko. Bevor sie mit dem Team des MIT zusammenarbeitete, sagt Elyse: "Ich hatte das Gefühl, dass mein Gehirn 'geheilt' werden muss, anstatt gefeiert zu werden." Nicht mehr. Heutzutage kommt Elyse ein anderes Wort in den Sinn, wenn sie an ihr Gehirn denkt. "Es ist fantastisch", sagt sie.

Elyse erfuhr zum ersten Mal von ihrem atypischen Gehirn nach einer MRT-Untersuchung im Herbst 1987. Sie war 25 Jahre alt und im ersten Jahr ihres Graduiertenstudiums in Washington, D.C. Sie war eine begeisterte Leserin und eine Koryphäe mit Nadel und Faden.

Bei einem Termin bei einem Neurologen im George Washington University Hospital spürte Elyse - trotz der Diagnose Epilepsie, obwohl sie nie einen Anfall hatte - größtenteils Langeweile des Arztes und eines begleitenden Ausbildungsassistenten. Sie haben ihr kaum Beachtung geschenkt, sagt sie.

Dieses Gefühl verschwand, als Elyse für ihre Ergebnisse zurückkam. Jetzt hatte sie die volle Aufmerksamkeit der Ärzte. Sie lehnten sich vor, ihre Ellbogen auf den Knien, Kinn in den Händen, ihre Augen waren fest auf Elyse gerichtet. "Wie fühlen Sie sich?", erinnert sie sich, dass sie gefragt wurden. Sie fühlte sich wie ein Laborobjekt - wie ein Frosch, den sie mit Elektroden schockten, sagt sie.

"Ich hatte das Gefühl, dass mein Gehirn etwas war, das 'geheilt' werden musste, anstatt gefeiert zu werden."

Was die Ärzte natürlich in ihrer Gehirnscan gesehen hatten, war dieses offensichtliche schwarze Loch. Wenn es bei Babys entdeckt wird, ist es die Art von Läsion, die Eltern am meisten befürchten lässt. Bei Erwachsenen können Schlaganfälle in der linken Hemisphäre die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben beeinträchtigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Die Bedeutung von Wörtern kann plötzlich aus dem Verstand verschwinden, als ob ein Radiergummi das mentale Wörterbuch einer Person gelöscht hätte. Elyses Ärzte, erinnert sie sich, waren überrascht, dass sie einen Wortschatz über den fünften Schuljahr hinaus hatte.

Zu dieser Zeit fühlte sich Elyse angeekelt und verängstigt. Sie wusste nicht, ob die Läsion wuchs, ob sie eine frühe Alzheimer-Krankheit vorhersagte oder ob sie "in meinem Kopf explodieren" würde, sagt sie. Eine sechs Monate später durchgeführte Folgeuntersuchung beruhigte ihre Ängste. Der Scan sah genauso aus wie der erste. Das schwarze Loch in ihrem Gehirn wurde nicht größer.

Elyse kehrte nie zu diesen Ärzten zurück, aber sie ließ sich im Sommer eine Zweitmeinung von der Neurochirurgin ihrer Schwester einholen. Sie hatte Martha im Alter von 17 Jahren operiert, nachdem sie Sehprobleme bemerkt hatte. Der Großteil ihres rechten Schläfenlappens war verschwunden, vermutlich aufgrund eines Schlaganfalls im Mutterleib. Flüssigkeitsansammlungen im Gehirn drückten gegen die Sehnerven ihrer Augen und beeinträchtigten ihr Sehvermögen. "Sie haben das abgelassen, und ich bin fröhlich weitergegangen", sagt Martha. Seitdem musste der Bereich nicht mehr abgelassen werden.

Marthas Arzt betrachtete Elyses Scan und erklärte ihr, dass Ärzte bei zunehmendem Einsatz von MRTs immer mehr Menschen mit Gehirnen entdecken, die von der Norm abweichen. "Er sagte: 'Wir sehen immer mehr Abweichungen, und du hast eine'", erinnert sie sich.

Als sich Elyse und Fedorenko zum ersten Mal trafen, interessierte sich Fedorenko dafür, wie Sprachbereiche sich verbinden, wenn ein wichtiges Gewebe fehlt. Ihr Plan bestand darin, einen Blick in Elyses Kopf mit funktioneller MRT zu werfen, einer Technik, die den Blutfluss im Gehirn verfolgt. Mit funktioneller MRT können Wissenschaftler sehen, welche Teile des Gehirns aktiv sind, während eine Person eine bestimmte Aufgabe durchführt.

Für Elyse bedeutet das, dass sie reglos in der riesigen Röhre eines MRT-Geräts liegt, während Ausrüstung um sie herum zischt. Je nach Aufgabe kann Elyse Wörter, Sätze und Geschichten ansehen oder anhören oder Mathematikaufgaben oder räumliche Rätsel sehen. Gelegentlich drückt sie einen Knopf, damit das Team weiß, dass sie aufmerksam bleibt.

Das Forschungsteam hat auch Elyses Vokabeln, Lese- und Schreibfähigkeiten sowie Intelligenz getestet. Sie erzielte bei jedem Sprachtest, den sie machte, fast die höchste Punktzahl. "Ich hätte wahrscheinlich die Welt erobern können, wenn ich mein ganzes Gehirn gehabt hätte", scherzt Elyse.

Das erste Scan von Elyse mit Fedorenkos Team zeigte Aktivität der Sprache auf der rechten Gehirnhälfte, berichtete das Team 2022 in Neuropsychologia. Das Verschieben von Funktionen auf die rechte Seite ist ein Trick, den unser Gehirn anwendet, um mit Schäden auf der linken Seite umzugehen, etwas, über das andere Wissenschaftler zuvor berichtet haben, sagt Fedorenko.

Das Team fragte sich, ob Elyses linke Vorderhirnregion ebenfalls mitspielte. Ja, Elyse fehlt ihr linker Schläfenlappen, sagt Fedorenko, aber ihr linker Stirnlappen - wo sich normalerweise ebenfalls die Sprache befindet - ist völlig intakt. "Gibt es dort irgendeine Sprache?", fragte Fedorenko.

"Ich hätte wahrscheinlich die Welt erobern können, wenn ich mein ganzes Gehirn gehabt hätte."

But that lobe showed no language-responsive areas at all. The findings hint at a neural order of operations for language development: Without Elyse’s left temporal lobe, language areas in her left frontal lobe couldn’t wire up.

Fedorenko’s team also revealed that Elyse completely lacks a typical region for reading words. The team thought such a region might show up in Elyse’s right temporal lobe. Instead, she appears to tap into a network of neurons across the visual cortex, the team reported this year in Cognitive Neuropsychology.

“It turns out you can have perfectly functional reading visual machinery in your brain that’s implemented in a different way,” Fedorenko says. Elyse may be the first reported example of this.

The findings from Elyse’s brain caught the attention of a reporter at Wired who wrote an article last year with an eyeball-grabbing headline: “She Was Missing a Chunk of Her Brain. It Didn’t Matter.” Then the emails started pouring in.

Am Morgen nach der Veröffentlichung der Geschichte in Wired war Fedorenkos Posteingang "mit coolen Hirnbildern gefüllt - Gehirne ohne alle Arten von großen Teilen", sagt sie. In vielen Fällen erfuhren die Menschen zufällig von ihren atypischen Gehirnen. Fedorenko hörte Geschichten von Menschen mit Nackenverspannungen, die zur MRT gingen und erfuhren, dass ihnen der größte Teil ihres rechten Frontallappens fehlt. Andere, wie Helen Santoro, wussten seit ihrer Kindheit von ihren Hirnverletzungen.

Santoro, eine Wissenschaftsjournalistin, die sich nach dem Lesen der Wired-Geschichte an Fedorenko wandte, hatte vor ihrer Geburt einen Schlaganfall erlitten und ihr linker Schläfenlappen fehlte, wie Elyse. Die Ärzte sagten Santoro, sie würde niemals sprechen können und müsste institutionalisiert werden. "Aber Monat für Monat habe ich die Experten überrascht und alle typischen Meilensteine der Kinder meines Alters erreicht", schrieb sie im September letzten Jahres in einem Artikel über ihre Erfahrungen für die New York Times.

Es ist immer noch unklar, warum einige Gehirnverletzungen unbemerkt bleiben, während andere Aufmerksamkeit erfordern, sagt die Neuroimaging-Wissenschaftlerin Helen Carlson. Ihr Team an der Universität Calgary in Kanada hat mit Kindern zusammengearbeitet, die frühzeitig Schlaganfälle in der motorischen Rinde, der für Bewegungen verantwortlichen Gehirnregion, erlitten haben.

Einige Kinder mit großen Hirnverletzungen haben nur eine geringfügige Schwäche auf einer Seite ihres Körpers. Andere mit nur "einem winzigen Schatten auf ihrem MRT ... haben ihr ganzes Leben lang erhebliche Behinderungen", sagt Carlson.

Das gleiche Missverhältnis kann auch bei anderen Schwierigkeiten auftreten, einschließlich Problemen mit Sprache und allgemeinem Denken - und es ist eines von mehreren Rätseln, denen das Interesting Brains Project nachgeht.

Bis zum 30. Mai hatten die Interesting Brains Project die Gehirne von 30 Personen untersucht. Einige haben Löcher in ihrem Frontal- oder Schläfenlappen; andere haben Teile ihres Kleinhirns, einer am Gleichgewicht und der Bewegung beteiligten Hirnstruktur, verloren. Bei anderen Teilnehmern ist das Hirngewebe gegen die Seiten ihres Schädels gedrückt; Scans zeigen Hohlräume, die anscheinend aus der Mitte des Gehirns aufgeblasen sind.

Diese atypischen Anordnungen können auf Zysten, Operationen, Schlaganfälle oder überschüssige Flüssigkeitsansammlungen im Gehirn zurückzuführen sein. Einige können zu einem Gehirn mit viel weniger neuronalem Gewebe als üblich führen - und manchmal kann die Veränderung abrupt sein. Was passiert, wenn das Gehirn seine Aufgaben in einem viel kleineren Raum erledigen muss, fragt Fedorenko. "Welche Lösungen finden unsere Gehirne, wenn plötzlich viel weniger Platz zur Verfügung steht?"

Eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern hat bereits einige Antworten gefunden, indem sie Kinder untersucht hat, die perinatale Schlaganfälle erlitten haben. In einigen dieser Fälle kann während der Geburt eines Babys oder in den Wochen davor und danach der Blutfluss im Gehirn vollständig abgeschnitten werden, wodurch die Gewebe mit Sauerstoff unterversorgt werden.

"Mein Gehirn ist besonders, einzigartig und interessant."

Das Gehirn kann sich an diese Verletzung anpassen, ist aber kein unendliches Stück Ton. "Jeder denkt, 'Oh, das Gehirn ist endlos plastisch'", sagt Elissa Newport, eine kognitive Neurowissenschaftlerin an der Georgetown University in Washington, D.C. Aber es neigt dazu, mit Schäden auf bestimmte Weise umzugehen.

Newport hat kürzlich mit einer Gruppe von 15 Kindern und jungen Erwachsenen zusammengearbeitet, die alle perinatale Schlaganfälle hatten, die zu Schäden in der linken Hemisphäre führten, in einem Bereich, der Wörter und Sätze verarbeitet. In nahezu jedem Fall verlagerten sich die Sprachfunktionen der Teilnehmer in dieselben Bereiche der rechten Hemisphäre, berichteten Newport und ihre Kollegen 2022 in den Proceedings of the National Academy of Sciences.

Es ist, als ob die Sprachregion von links nach rechts umgeschaltet hat, "genau das Spiegelbild dessen, wie gewöhnliche, typische Gehirne aussehen", sagt sie. Dieses Muster legt nahe, dass bestimmte Gehirnbereiche als Ersatzspieler für die Sprachfunktion dienen können.

Aber es gibt immer noch eine Vielzahl weiterer Fragen, sagt Fedorenko. Sie ist neugierig, ob sich Gehirnfunktionen überlappen können, indem sie dieselbe kortikale Maschinerie in einem atypischen Gehirn teilen, wenn sie sonst an verschiedenen Orten aktiv wären. Und eine beschädigte linke Hemisphäre bedeutet nicht immer, dass sich die Sprache nach rechts verlagert. Manchmal bleibt die Sprachfunktion erhalten und überlebt an den Rändern der geschädigten Region, sagt Fedorenko. "Niemand weiß, warum das passiert."

Carlson und ihre Kollegen berichteten 2020 in der Zeitschrift Pediatric Neurology von dieser Art der Anpassung. Das Team untersuchte junge Schlaganfallpatienten, die perinatale Schlaganfälle im motorischen Kortex erlitten hatten. Carlson sagt, dass das Interesting Brains Project wertvoll ist, weil es den Wissenschaftlern mehr über die Plastizität im Gehirn auf individueller Ebene sagen könnte - wie sich das Gehirn einer bestimmten Person an eine Verletzung angepasst hat.

Nicht jedes Gehirn kann sich wieder erholen. Was Wissenschaftler aus dem Projekt und der individualisierten Neuroimaging lernen, könnte bei der Prognose und möglicherweise der Rehabilitation helfen. "Vielleicht könnten wir, wenn wir Interventionsoptionen an ein individuelles Gehirn anpassen können, wirksamere Ergebnisse erzielen", sagt Carlson.

Getting results will take time. Fedorenko’s team is currently juggling experimental logistics, including scanning a new participant every one to two weeks, performing behavioral tests and analyzing data. Still, they’re seeing some interesting results, Fedorenko says, and hope to submit a paper this summer.

She hopes the project can showcase the range of solutions our brains can, in some cases, employ to deal with a slow or sudden loss of neural real estate. Maybe, she says, the project’s findings will help more people understand “how different you can be and still grow up and do amazing things.”

In an opening note in Fedorenko’s 2022 paper in Neuropsychologia, Elyse wrote about how her brain’s structure doesn’t define her. “Please do not call my brain abnormal, that creeps me out,” she wrote. “My brain is atypical. If not for accidently finding these differences, no one would pick me out of a crowd as likely to have these, or any other differences that make me unique.”

Elyse hopes the message comes through for doctors and research scientists. “I want them to understand that this is a person they’re reading a paper about, not a disembodied brain in a jar,” she says.

One thing Elyse likes about working with Fedorenko’s team is that the research feels collaborative. Scientists rely on close partnerships like this to understand how the brain works under typical situations and how it may recover from injury, says Lesley Fellows, a neurologist at McGill University in Montreal who studies how brain damage affects decision making. People with atypical brains “can give us all kinds of great ideas we might not have thought about,” she says. “They have a unique vantage point.”

Elyse, for example, experiences smell hallucinations. She picks up whiffs of electrical fires whenever she’s under a lot of stress. “When I was in grad school, I would smell electrical fires three times a week,” she says. Elyse hasn’t yet explored this brain quirk with Fedorenko and her colleagues, but she’s open to their ideas for future investigations.

“I want them to understand that this is a person they’re reading a paper about, not a disembodied brain in a jar.”

For the team’s most recent study, reported in a preprint this year, Elyse, Martha and another sister (one with an “ordinary” brain) participated in hearing tasks inside the MRI tube. Fedorenko’s team wanted to find out how the left or right auditory cortex works when the other side is missing.

You might think that the remaining auditory cortex would have to be enhanced somehow to pull double duty, perhaps taking up extra space, says Tamar Regev, a cognitive neuroscientist in Fedorenko’s lab. But that’s not what the team found.

In both Elyse’s and Martha’s brains, “activity looks completely neurotypical,” Regev says. That suggests there’s some redundancy to the brain’s auditory system, and that the development of one auditory cortex does not depend on the existence of the other.

Elyse is curious what other insights Fedorenko’s team will glean from her brain, and the brains of fellow Interesting Brains Project participants. “My brain is special, unique and interesting,” she wrote in the 2022 paper, “and I am excited that it can help neuroscientists understand the plasticity of the human brain.”

Our mission is to provide accurate, engaging news of science to the public. That mission has never been more important than it is today.

As a nonprofit news organization, we cannot do it without you.

Your support enables us to keep our content free and accessible to the next generation of scientists and engineers. Invest in quality science journalism by donating today.