Origini dell'asteroide Ryugu nella nebulosa solare decodificate attraverso i carbonati.

15 agosto 2023 caratteristica

Questo articolo è stato revisionato secondo il processo editoriale e le politiche di Science X. I redattori hanno evidenziato i seguenti attributi garantendo la credibilità dei contenuti:

- verificato

- pubblicazione sottoposta a revisione tra pari

- fonte affidabile

- corretto

di Hannah Bird, Phys.org

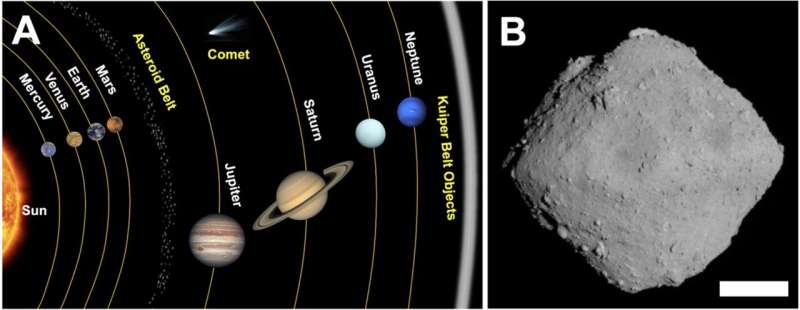

L'Agenzia di Esplorazione Aerospaziale del Giappone ha inviato la sonda Hayabusa2 al 162173 Ryugu nel 2019, un asteroide in orbita vicino alla Terra composto da frammenti rocciosi originati da un corpo genitore più grande. Diversi rover hanno portato campioni dalla superficie dell'asteroide sulla Terra per gli scienziati da studiare.

I campioni sono indicativi di meteoriti chimicamente primitive, simili alle condriti del tipo Ivuna, e contengono particolari composti chimici che suggeriscono la presenza di acqua. In particolare, le alterazioni della superficie dell'asteroide causate dall'acqua sul corpo genitore, a temperature stimate fino a 150°C, hanno prodotto minerali secondari (tra cui fillosilicati, carbonati, solfuri e ossidi) e i ricercatori hanno cercato di comprendere l'arco temporale e le condizioni in cui si sono verificate queste modifiche.

Tracciando la formazione dell'asteroide, studi collaborativi di 89 scienziati provenienti da università e istituti di ricerca di tutto il mondo, pubblicati su Nature Geoscience, si concentrano su due composti particolari: carbonato di calcio (calcite) e carbonato di calcio-magnesio (dolomite). Si ipotizza che la fonte di carbonio per questi carbonati sia monossido di carbonio, anidride carbonica, metano e/o materia organica che potrebbero essersi formate nella nebulosa solare, la nube di gas da cui si ritiene sia originato il sistema solare.

I campioni sono stati esaminati con microscopi specialistici per la petrologia (lo studio delle rocce), in cui sono stati identificati cristalli sia di calcite (dimensioni inferiori a 10 micrometri) che di dolomite (decine di micrometri), con quest'ultima predominante per confronto.

Le misurazioni degli isotopi di carbonio e ossigeno (due o più forme dello stesso elemento con diversi numeri di massa atomici) aiutano a rivelare la temperatura e le condizioni di ossigeno dell'ambiente in cui è stato depositato il minerale. Questi valori erano variabili e molto più alti rispetto a quelli della calcite sulla Terra, con rapporti 18O/16O superiori di 24-46‰ (parti per mille) e 13C/12C superiori di 65-108‰.

Al contrario, le misurazioni della dolomite erano molto più limitate, pari a 31-36‰ per 18O/16O e 67-75‰ per 13C/12C. Di conseguenza, il team di ricerca conclude che la calcite si è formata per prima sull'asteroide in un'ampia gamma di temperature e condizioni di ossigeno, prima che la dolomite si cristallizzasse in un ambiente molto più limitato, con livelli elevati e stabili di anidride carbonica e stime di temperatura di 37 ± 10°C. Queste scoperte sono uniche per gli asteroidi Ryugu e Ivunu e non sono state identificate in altre meteoriti idriche finora.

La maggiore variazione nei rapporti isotopici di ossigeno nei cristalli di calcite è suggerita come risultato parziale di temperature di formazione che variano ampiamente da 0 a 150°C, ma non solo questo, altrimenti ci si aspetterebbe una correlazione positiva negli isotopi di carbonio, cosa che non si verifica. Invece, i ricercatori indicano che il 18O/16O dell'acqua e il 13C/12C degli ioni di carbonato variano nel tempo e nello spazio.

Come risultato, ipotizzano che i rapporti 18O/16O fossero più alti durante la formazione del sistema solare primordiale, prima dell'alterazione acquosa dell'asteroide, e che in seguito siano diminuiti nel tempo, poiché si sono formati più cristalli tramite interazioni acqua-roccia. La differenza isotopica tra i cristalli di calcite e dolomite è quindi risolta dalla cristallizzazione della prima avvenuta da fluidi meno "evoluti" prima della seconda, in cui il calcio è stato anche più facilmente ossidato dalla roccia rispetto al magnesio.

Sono considerati quattro scenari per spiegare la variabilità di 13C/12C: 1) frazionamento isotopico di tipo Rayleigh, in cui i composti ricchi di 12C vengono rilasciati preferenzialmente (come il metano), 2) cristallizzazione frazionata in cui la formazione di carbonati precoci cambia la composizione del serbatoio rimanente da cui i carbonati successivi possono cristallizzare, 3) miscelazione di più serbatoi di carbonio con diverse proporzioni di 13C/12C e 4) variazioni di ossigeno e idrogeno che causano cambiamenti negli isotopi che formano monossido di carbonio, anidride carbonica e metano, da cui si ottiene il carbonio per i cristalli.

Di questi scenari, il frazionamento isotopico di tipo Rayleigh viene escluso in quanto causerebbe rapporti 13C/12C superiori nella dolomite formata da fluidi "più evoluti", quando nelle analisi dei campioni si osserva il contrario. Allo stesso modo, viene esclusa la cristallizzazione frazionata, così come la miscelazione di serbatoi di carbonio, in quanto i tempi di miscelazione per l'asteroide Ryugu sarebbero troppo brevi.

Therefore, it is the latter scenario of varying oxygen that is suggested as the main driver of changes in 13C/12C ratios. This resulted from the oxidation of iron in the rock by water and is measured based upon the production of hydrogen released from the water. The hypothesis matches observations of increasing iron in the meteorite with progressive alteration.

Overall, the 13C-rich environment is noted to be rare in the solar system beyond carbonates in meteorites and the research team suggest the parent body of the Ryugu meteorite formed within a cold fringe of the solar nebula.

Journal information: Nature Geoscience

© 2023 Science X Network