Le dentiste aurait résolu le mystère vieux de 500 ans de l'emblématique Homme de Vitruve de de Vinci

Le 2 juillet 2025

rapport

par Paul Arnold, Phys.org

écrivain contributeur

édité par

Gaby Clark, révisé par Robert Egan

éditeur scientifique

éditeur associé

Cet article a été examiné selon le processus éditorial et les politiques de Science X.

Les éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en garantissant la crédibilité du contenu :

vérifié par des faits

source fiable

corrigé

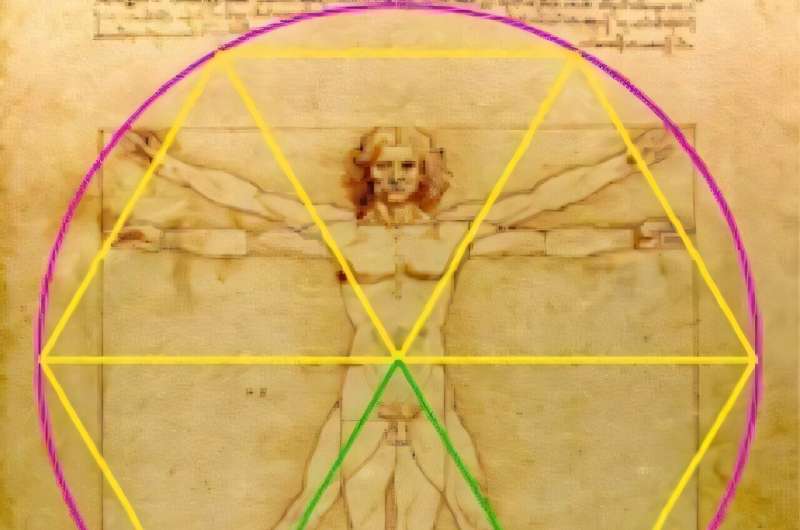

Un dentiste basé à Londres pourrait avoir résolu une énigme mathématique séculaire cachée dans l'un des dessins anatomiques les plus célèbres au monde - l'Homme de Vitruve de Leonard de Vinci. Cette découverte suggère que l'image emblématique reflète le même schéma de conception souvent retrouvé dans la nature.

Le dessin à l'encre et au stylo d'un homme nu dans deux poses superposées, avec des bras et des jambes enfermés dans un cercle et un carré, a été créé par le polymathe de la Renaissance vers 1490. C'est une étude de la forme humaine idéale, en partie influencée par les écrits de l'architecte romain Marcus Vitruvius Pollio, qui croyait que le corps humain avait des proportions harmonieuses, tout comme un temple bien conçu.

Il proposait qu'une figure humaine puisse s'intégrer parfaitement dans un cercle et un carré, mais ne fournissait pas de cadre mathématique pour cette relation géométrique. De Vinci l'a résolu mais n'a pas expliqué explicitement comment.

Pendant plus de 500 ans, comment il a atteint cet ajustement parfait dans l'un des dessins les plus analysés au monde est resté un mystère. Cela a suscité de nombreuses théories et idées, telles que le nombre d'or (1,618...). Mais aucune n'a correspondu aux mesures réelles.

Cependant, une nouvelle étude réalisée par le dentiste basé à Londres Rory Mac Sweeney, publiée dans le Journal of Mathematics and the Arts, apporte enfin des réponses à la méthode géométrique de de Vinci.

L'article décrit un détail caché dans l'Homme de Vitruve, à savoir un triangle équilatéral entre les jambes de l'homme mentionné dans les notes de de Vinci pour le dessin. L'analyse a révélé que cette forme correspond au triangle de Bonwill, un triangle équilatéral imaginaire en anatomie dentaire qui régit la performance optimale de la mâchoire humaine.

L'utilisation du triangle dans l'œuvre a permis de produire un rapport de 1,64 à 1,65 entre le côté du carré et le rayon du cercle. Cela est très proche du nombre de plan directeur spécial de 1,633, que l'on retrouve partout dans la nature pour la construction des structures les plus efficaces.

Mac Sweeney pense que ce n'est pas un accident et suggère que de Vinci comprenait parfaitement le design idéal du corps humain, bien avant la science moderne.

« La construction géométrique de Leonard a codé avec succès des relations spatiales fondamentales dans la forme humaine, démontrant la remarquable précision de sa vision de la Renaissance sur l'unité mathématique entre la figure humaine et l'ordre naturel. »

L'article de Mac Sweeney va bien au-delà de satisfaire une démangeaison académique vieille de 500 ans. Les découvertes pourraient inspirer de nouvelles approches en anatomie dentaire, en conception de prothèses et en chirurgie craniofaciale. Ils pourraient également susciter de nouvelles investigations dans l'art de la Renaissance pour des informations scientifiques qui sont restées cachées depuis des siècles.

Écrit pour vous par notre auteur Paul Arnold,

édité par Gaby Clark

, et vérifié et révisé par Robert Egan —cet article est le résultat d'un travail minutieux de l'homme. Nous comptons sur des lecteurs comme vous pour maintenir en vie un journalisme scientifique indépendant.

Si cette information est importante pour vous,

envisagez de faire un don (surtout mensuel).

Vous obtiendrez un compte sans publicité en guise de remerciement.

Plus d'informations :

Rory Mac Sweeney, L'Homme de Vitruve de Leonardo : une analyse anatomique craniofaciale moderne révèle une solution possible au mystère vieux de 500 ans, Journal of Mathematics and the Arts (2025). DOI : 10.1080/17513472.2025.2507568

© 2025 Réseau Science X

ARTICLES CONNEXES

× close