Das Wiederholen von Ergebnissen im Gehirn könnte vorhersagen, ob wir Situationen angehen oder vermeiden.

8. Mai 2023 feature

Dieser Artikel wurde gemäß dem redaktionellen Prozess und den Richtlinien von Science X überprüft. Die Editoren haben beim Sicherstellen der Glaubwürdigkeit des Inhalts auf folgende Attribute hingewiesen:

- Fakten geprüft

- peer-reviewed Veröffentlichung

- vertrauenswürdige Quelle

- korrekturgelesen

von Ingrid Fadelli, Medical Xpress

Frühere Neurowissenschaftsstudien legen nahe, dass Mäuse und andere Nagetiere bei der Entscheidung über ihre nächsten Handlungen vergangene Ergebnisse ähnlicher Situationen in ihrem Gehirn erneut abspielen. Dies spiegelt sich in einer schnellen Aktivierung bestimmter Gehirnregionen in einer Sequenz wider. In jüngster Zeit wurden ähnliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abspielen im menschlichen Gehirn unter Verwendung von bildgebenden Techniken aufgezeichnet.

Forscher der University College London (UCL) haben eine Studie durchgeführt, um die Möglichkeit zu untersuchen, dass dieses schnelle 'Abspielen' von positiven und negativen Ergebnissen aus der Vergangenheit die Entscheidungen vorhersagen könnte, die Menschen in einer Situation treffen, in der sie entweder Geld verlieren oder gewinnen können. Ihre Ergebnisse, die in Nature Neuroscience veröffentlicht wurden, enthüllen einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Abspielen im Gehirn und dem geplanten Verhalten von Menschen. Dies legt nahe, dass Menschen beim Entscheiden, ob sie eine Situation angehen oder vermeiden sollen, das Worst-Case-Szenario, das aus ihrer Wahl resultieren könnte, mental darstellen.

„Diese Arbeit wurde von den vielen neuen Entdeckungen inspiriert, die über 'Abspielen' im Gehirn gemacht wurden“, sagte Jessica McFadyen, eine der Forscherinnen, die die Studie durchgeführt haben, gegenüber Medical Xpress. „Nagetiere tendieren dazu, Pfade zu Belohnungen (Planung wohin sie gehen sollen), aber auch Pfade abzuspielen, die zu einem elektrischen Schlag führen könnten (Planung wo sie nicht hingehen sollten) . Also, was passiert, wenn wir uns nicht sicher sind, ob ein Pfad zu Belohnung oder Bestrafung führt? Das hat mich interessiert.“

Das Hauptziel der jüngsten Studie von McFadyen und ihren Kollegen Yunzhe Liu und Raymond J. Dolan war es, zu untersuchen, wie unterschiedliche Pfade im menschlichen Gehirn abgespielt werden, wenn das Ergebnis nicht einfach abzuleiten ist. Konkret untersuchten sie Szenarien, in denen Menschen unsicher sein könnten, ob sie einen bestimmten Pfad angehen oder vermeiden sollten - ein Dilemma, das als Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt bekannt ist.

„Es ist eine schwierige Entscheidung zu bleiben (zu vermeiden) oder zu gehen (anzunähern), wenn wir unsicher sind, und es ist möglich, dass das Abspielen im Gehirn erklären könnte, wie wir schließlich unser Gedächtnis auffüllen“, sagte McFadyen. „Um diese Hypothese zu testen, haben wir eine Gehirnbildgebungstechnik namens Magnetoenzephalographie verwendet, bei der eine Maschine auf der Kopfhaut sitzt, um die winzigen elektrischen Ströme aufzunehmen, die durch menschliche Neuronen fließen.“

Die Magnetoenzephalographie ermöglicht es Forschern, präzise Messungen von Aktivitäten in verschiedenen Bereichen des Gehirns und ihrer zeitlichen Abfolge vorzunehmen. McFadyen und ihre Kollegen nutzten sie speziell, um die sehr schnellen Gehirnaktivitäten während des Abspielens zu messen, die nur etwa 40 Millisekunden voneinander entfernt liegen.

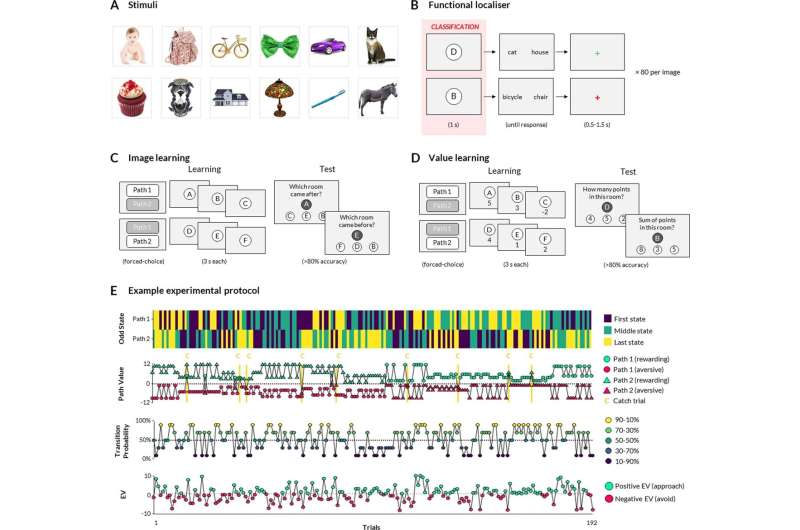

Sie zeichneten diese Aktivitäten bei 25 Teilnehmern auf, die gebeten wurden, an einem einfachen bildbasierten Spiel teilzunehmen. Während des Spiels wurden den Teilnehmern verschiedene Szenarien präsentiert, bei denen sie wählen mussten, ob sie einen bestimmten Pfad angehen oder vermeiden sollten.

„Die Pfade bestanden nur aus Bildern, und die Teilnehmer lernten, welche Sequenzen mit positiven Punkten (Bonusgeld) oder negativen Punkten (kein Bonusgeld) enden würden“, erklärte McFadyen. „Ein Schlüsselfaktor war, dass, wenn die Teilnehmer sich dafür entschieden, sich anzunähern, sie möglicherweise nicht den gewünschten Pfad erreichen würden. Es bestand immer die Wahrscheinlichkeit (zum Beispiel 30%), dass sie zu einem gefährlicheren Pfad geschickt würden. Während die Teilnehmer überlegten, ob sie das Risiko eingehen sollten oder nicht, haben wir die Gehirnaktivität erfasst, an der wir am meisten interessiert waren, nämlich die mit dem Abspielen im Annäherungs-Vermeidungskonflikt verbundenen.“

Nachdem sie ihre Gehirnaufnahmen gesammelt hatten, verwendeten die Forscher maschinelles Lernen, um sie zu analysieren und zu bestimmen, welche der Bilder, die den Teilnehmern zuvor präsentiert wurden, im Gehirn abgespielt wurden, während die Teilnehmer eine neue Entscheidung trafen. Mit anderen Worten, die verwendeten Modelle erkannten die Wiederaktivierung von Abfolgen von Gehirnaktivitäten, die zuerst aufgezeichnet wurden, als den Teilnehmern zu einem bestimmten Bild präsentiert wurden.

Indem sie diese Ergebnisse in Kombination mit den Entscheidungen analysierten, die die Teilnehmer trafen (dh ob sie einen bestimmten Pfad angingen oder vermieden), konnten McFadyen und ihre Kollegen dann bestimmen, welche Sequenzen vor der Entscheidung, einen bestimmten Pfad anzugehen oder zu vermeiden, abgespielt wurden.

'Our biggest finding was that humans play out paths of the worst-case scenario,' McFadyen said. 'If participants eventually decided to avoid altogether, they tended to replay (or rather 'simulate') paths leading to the desired but forgone reward. On the other hand, if participants eventually decided to approach and take the risk, they tended to replay paths leading to the feared negative outcome. This sort of counterfactual thinking could be a way for the brain to make sure we don't forget alternative outcomes.'

The findings gathered by this team of researchers offer some interesting new insight about what past experiences humans tend to replay in their brain before deciding whether to approach or avoid a certain situation. In the future, they could inform additional works exploring the links between replay and decision-making, while also potentially improving our understanding of problematic avoidant behaviors associated with anxiety disorders and other psychiatric conditions.

'There are many places where this research could take us,' McFadyen added. 'One avenue would be to further investigate how to better measure replay in the human brain, as it is challenging to get reliable measures even with machine learning. Another avenue would be to then further investigate how replay relates to negative simulations of the past and the future that play a critical role in depression and anxiety. If we better understand where in the brain these simulations occur, and how spontaneous or controllable they are, then we can better guide mental health treatments.'

© 2023 Science X Network