Wissenschaftler erreichen einen elektrisch betriebenen Perowskit-Laser mit einem Dual-Cavity-Design.

28. September 2025 Funktion

von Tejasri Gururaj, Phys.org

Mitarbeitender Schriftsteller

bearbeitet von Gaby Clark, überprüft von Robert Egan

wissenschaftlicher Redakteur

Assistenzredakteur

Dieser Artikel wurde gemäß dem redaktionellen Prozess und den Richtlinien von Science X überprüft. Die Lektoren haben die folgenden Attribute hervorgehoben, um die Glaubwürdigkeit des Inhalts sicherzustellen:

Faktencheck

Begutachtete Publikation

Vertrauenswürdige Quelle

Korrektur gelesen

In einer kürzlich erschienenen Studie in Nature haben Wissenschaftler einen elektrisch betriebenen Perowskit-Laser mit einem Dualkavitäts-Design demonstriert, damit wurde eine Herausforderung angegangen, die in diesem Bereich seit über einem Jahrzehnt bestand.

Das von einem Team der Zhejiang University entwickelte Dualkavitäts-Lasergerät zeigt eine Lasierschwelle, die um eine Größenordnung niedriger ist als bei modernsten elektrisch betriebenen organischen Lasern und bietet eine überlegene Betriebsstabilität mit schnellen Modulationsmöglichkeiten.

Phys.org sprach mit dem Forschungsteam über ihre Arbeit.

'Elektrisch betriebene Perowskit-Laser zu realisieren wird von vielen Forschern als größte Herausforderung im Bereich der Perowskit-Optoelektronik angesehen,' sagte Chen Zou, Forschungsstipendiat an der Zhejiang University und Erstautor der Studie. 'Als Forschungsgruppe, die aktiv an Perowskit-LEDs und -Laser arbeitet, sind wir sehr aufgeregt, diese große Herausforderung anzugehen.'

Perowskit-Halbleiter haben sich aufgrund ihrer hohen Verstärkungskoeffizienten, langen Trägerlaufzeiten und abstimmbaren Emissionswellenlängen als außergewöhnliche Materialien für Laseranwendungen erwiesen.

Auch wenn diese Materialien unter optischer Anregung eine beeindruckende Lasierleistung erbracht haben (wobei ein externer Laser den Perowskit anregt), blieb der elektrisch betriebene Laser schwer fassbar.

'Lösungsverarbeitete Perowskite bieten Vorteile wie niedrige Kosten, einfache Integration mit anderen Materialien, spektrale Anpassungsfähigkeit und niedrige optisch angeregte Lasierschwellen, was sie zu sehr attraktiven Lasermaterialien macht,' erklärte Baodan Zhao, Associate Professor an der Zhejiang University und Mitautor.

'Diese optisch betriebenen Perowskit-Laser erfordern jedoch externe Lichtquellen zum Betrieb, was ihre Nützlichkeit erheblich einschränkt.'

Die Herausforderung bestand darin, grundlegende Barrieren auf Material- und Geräteebene zu überwinden.

Auf Materialseite bleibt die Bildung hochwertiger Perowskit-Einkristalle in Mikrostrukturen die Hauptproblematik. Die für die Lasierung benötigten hohen elektrischen Ströme führten dazu, dass Perowskit-Materialien unter schweren Degradationen litten und eine drastische Effizienzabnahme auftrat.

Auf Geräteebene mussten zwei kritische Probleme gelöst werden: die Verbesserung der strahlenden Leuchtdichte von Mikrohohlraum-Perowskit-LED-Komponenten und die Maximierung der optischen Koppeleffizienz zwischen den Hohlraumelementen.

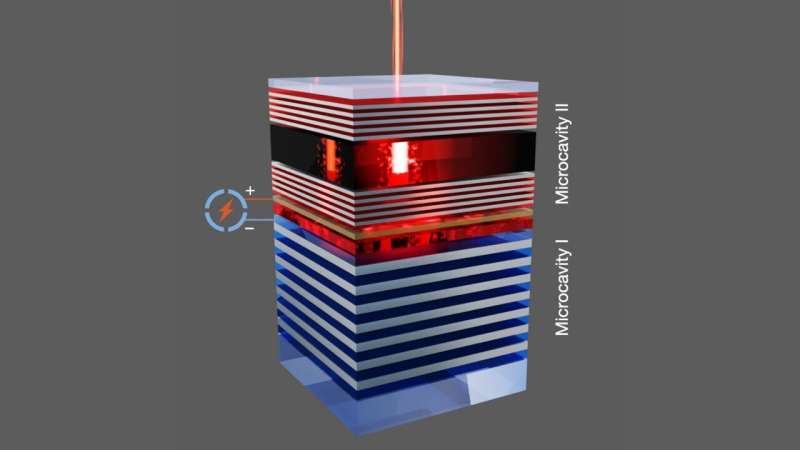

Der Ansatz des Forschungsteams konzentriert sich auf eine integrierte Dualkavitätsarchitektur, die die Funktionen der elektrisch-optischen Umwandlung und der optischen Verstärkung zwischen zwei spezialisierten Komponenten aufteilt.

'Unter elektrischen Impulsen wird die intensive gerichtete Emission aus der Perowskit-LED im ersten Mikrohohlraum von dem Perowskit-Einkristall im zweiten Mikrohohlraum absorbiert, der die Lichtverstärkung und die nachfolgende Lasierung unterstützt,' erklärte Prof. Dawei Di, Professor an der Zhejiang University und Mitautor.

Der Mechanismus nutzt die sorgfältige Konstruktion der optischen Kopplung zwischen den beiden Hohlräumen aus. Der erste Mikrohohlraum enthält eine Hochleistungs-Perowskit-LED-Teilkomponente, während der zweite einen Ein-Kisten-Perowskit-Mikrohohlraum mit niedriger Schwelle beherbergt.

'Mikrohohlraum I ist verantwortlich für die Erzeugung des intensiven gerichteten Photonenflusses, der in den Mikrohohlraum II geht, während Mikrohohlraum II für die Lichtverstärkung und Lasierung verantwortlich ist,' sagte Zou.

Die architektonische Struktur konzentrierte sich darauf, technische Herausforderungen in Bezug auf Kristallqualität und optische Koppeleffizienz zu lösen.

Das Dualkavitätssystem erforderte die Konstruktion von zwei unterschiedlichen Perowskit-Komponenten mit verschiedenen Funktionen.

Die lasierende Komponente erforderte das Wachsen von hochwertigen Einzelkristallen von Formamidinium-Bleiiodid (FAPbI₃) unter Verwendung einer raumbedingten inversen Temperaturkristallisation. Diese Technik beinhaltet das Wachstum des Perowskit-Materials in einem kontrollierten Raum zwischen zwei Oberflächen über einen sorgfältig gesteuerten Temperaturzyklus, der etwa zwei Tage dauerte.

Die Methode produzierte Kristalle von außergewöhnlicher Qualität: eine Oberflächenrauheit von nur 0,7 nm und eine optimierte Dicke von etwa 180 nm.

Die zur elektrischen Anregung verwendete Komponente verwendete eine andere Perowskit-Zusammensetzung, Cs₀.₅FA₀.₅PbI₂Br, die mittels Lösungsverarbeitungsmethoden in eine Hochleistungs-LED umgewandelt wurde.

Beide Komponenten waren zwischen verteilen Bragg-Reflektoren eingebettet, die sorgfältig konstruierte optische Eigenschaften besaßen, um die Lichtkopplung zwischen den Hohlräumen zu maximieren.

Die optische Koppeleffizienz zwischen den beiden Mikrohöhlen wurde auf 82,7% verbessert, indem die Divergenz der Emission aus Mikrohöhle I und der Kopplungsabstand zwischen den beiden Mikrohöhlen reduziert wurden, sagte Zhao.

Diese Effizienz erwies sich als entscheidend. Vergleichsstudien zeigten, dass das Dual-Höhlendesign im Vergleich zu einer Einzel-Höhlenarchitektur eine 4,7-fache Reduzierung des Laserschwellenwerts erreichte.

Entdecken Sie das Neueste aus Wissenschaft, Technik und Weltraum mit über 100.000 Abonnenten, die sich auf Phys.org für tägliche Einblicke verlassen. Melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und erhalten Sie täglich oder wöchentlich Updates zu Durchbrüchen, Innovationen und relevanten Forschungsergebnissen.

Das Gerät erreichte bemerkenswerte Leistungskennzahlen, insbesondere den Laserschwellenwert, der ein Maß dafür ist, welche Stromdichte benötigt wird, um das Lasen zu erreichen. Der Laserschwellenwert erreichte ein Minimum von 92 A/cm², mit einem durchschnittlichen Schwellenwert von 129 A/cm². Dies repräsentiert eine Größenordnung Verbesserung gegenüber den besten elektrisch betriebenen organischen Lasern.

Neben dem niedrigen Schwellenwert zeigte der Perowskitlaser unter gepulster Anregung (64.000 Spannungsimpulse bei 10 Hz) eine Betriebsdauer von 1,8 Stunden, was bestehende elektrisch betriebene organische Laser übertrifft.

"Als erste Demonstration waren wir bereits überrascht von der Betriebsdauer des Geräts von 1,8 Stunden", sagte Di. "Natürlich wird die Lebensdauer aus praktischer Sicht als sehr kurz betrachtet."

Die Forscher identifizierten die primären begrenzenden Mechanismen als Ionenmigration unter elektrischen Feldern und Joule-Erwärmung unter intensiven Strömen.

"Diese könnten in Zukunft durch eine verbesserte Wärmeableitung der Geräte und unterdrückte Ionenmigration in den Perowskitmaterialien gelöst werden", bemerkte Zhao.

Darüber hinaus erreichte das Gerät beeindruckende Modulationsfähigkeiten, was ihm schnelle Laserumschaltmöglichkeiten für die digitale Informationscodierung während der Übertragung ermöglicht.

Der Laser erreichte eine Bandbreite von 36,2 MHz, was darauf hinweist, dass er 36,2 Millionen mal pro Sekunde ein- und ausgeschaltet werden kann, mit Anstiegs- und Abfallzeiten von jeweils 5,4 und 5,1 Nanosekunden. Dies deutet darauf hin, dass das Gerät für optische Datenübertragungsanwendungen geeignet ist.

"Der Perowskitlaser kann für verschiedene Anwendungen wie optische Datenübertragung, kohärente Lichtquelle in integrierten photonischen Chips und Wearables verwendet werden", sagte Zou.

Die Forscher betonten, dass dies der Beginn weiterer Entwicklungen darstellt.

"Die Demonstration der elektrisch betriebenen Perowskitlaser ist erst der Anfang. Der Übergang von einer integrierten Pumpenarchitektur, die wir derzeit verwenden, zu einer einfachen Laserdiodenstruktur wäre eine potenzielle Richtung, da dies kompaktere und skalierbarere optoelektronische Anwendungen ermöglichen würde", erklärte Di.

Verfasst für Sie von unserer Autorin Tejasri Gururaj, bearbeitet von Gaby Clark und von Robert Egan auf Richtigkeit geprüft und überprüft - dieser Artikel ist das Ergebnis sorgfältiger menschlicher Arbeit. Wir sind auf Leser wie Sie angewiesen, um unabhängigen Wissenschaftsjournalismus am Leben zu erhalten. Wenn Ihnen diese Berichterstattung wichtig ist, erwägen Sie bitte eine Spende (insbesondere monatlich). Als Dank erhalten Sie ein werbefreies Konto.

Weitere Informationen: Chen Zou et al, Electrically driven lasing from a dual-cavity perovskite device, Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-09457-2.

Journalinformation: Nature

© 2025 Science X Network